松井直輝氏(学校法人泉新学園理事長・学園長)の記事が、心に響いたので紹介します。

≪人間は誰もが自分にしか成し遂げられない固有の使命を持ってこの世に生まれてくる。人間一人一使命──これが私の考えです。

そして私の使命は、幼児教育で日本を変えることです。

日本は近年、家庭崩壊、学級崩壊、犯罪の低年齢化、ニートの増加等々、様々な問題を抱え、国の行く末に深刻な危機感が募っています。これらはいずれも人間教育の崩壊と深く関わっていると言えるでしょう。

私はこの問題解決の鍵を握るのは、幼児期の態度教育であると考え、その実践と普及に全力で取り組んでいます。

私が亡くなった母の後を継ぎ、大阪と和歌山で3つの幼稚園を運営する泉新学園の学園長に就任したのは平成13年でした。

長年学園長を務めていた母は地元の信望も厚く、園は多くのご家庭から園児をお預かりして活気に満ちていました。

私はそれまで園長として一つの園の運営を担ってはいましたが、全体を統括する学園長の経験は当然ありません。

保護者の間からは、「うちの子はあなたの園に入れたのではない、 あなたのお母さんの園に入れたのです」

といった不安の声も上がり、入園数は低迷。5年後には全体の約4分の1に当たる100人減という危機的状況に至りました。

ところがその翌年から再び園児は増え始め、短期間のうちに元の水準に戻るV字回復を実現できたのです。

その原動力となったのが態度教育でした。

私はかねてより国民教育の父と謳われた森信三先生の教えを、高弟である寺田一清先生や石橋富知子先生を通じて学び、

そこで説かれる態度教育の素晴らしさを実感していました。

学園長就任は、この教えを当園に導入する絶好の機会となったのです。

導入に当たり、私は森先生の教えである躾の三原則(挨拶の励行、元気な返事、履き物を揃える)と立腰(腰骨を立て姿勢をよくする)に

食育(食事のマナー)を加えた5つを態度教育の根幹に据えました。

ただし、これらを園児に身につけさせるためには、まず園児を指導する教師自身が十分に実践できていなければなりません。

当初は当園の教師にも、こちらが話している最中に下を向いていたり、呼んでもきちんとした返事が返ってこないような態度がしばしば見受けられました。

人の意識を変えるのは容易ではありません。効果を期待して導入した研修に全員が反発し、ドロップアウトという不本意な結果に終わったこともありました。

それでも諦めることなく模索を続け、行き着いたのが朝礼でした。

スランプに陥った野球選手は基本に返って素振りを繰り返します。同様に職場が立ち返るべき基本、それは朝礼であると私は確信しています。

朝礼は業務連絡の場に止まらず、取り組み方次第で挨拶、返事をはじめ態度教育の基本を磨くかけがえのない研修の場となります。

毎朝真剣に実践すれば、一人ひとりに染みついた思考、感情、行動が徐々に変化し、新しい習慣が身についていきます。

当園も5年間の試行錯誤を経て、教師が変わり、自ずと園児の教育にもよい効果がもたらされるようになりました。

しっかりとした朝礼が定着した頃から、園児数は再び増え始めたのです。

「活力朝礼」といわれる当園の朝礼は、いまでは全国から1,000人以上もの見学者が訪れ、導入された組織の社風が3か月で一変すると反響を呼んでいます。

内容は挨拶に始まり、その日の業務や連絡事項の確認、テーマを決めてのディスカッション、各自が取り組んでいるテーマの発表等で、

所要時間は僅か10分。

一人ひとりがその短い時間の意義を理解し、全力で取り組んでいます。ー中略ー

これまで抱いていたイメージを変えて取り組まなければ、と考えを改めたところから、私は幼児教育で日本を変えるという

自分の使命を自覚したのでした。ー中略ー

教育で何より大切なのは、子供たちに自分が愛されている実感を持たせることだと思います。

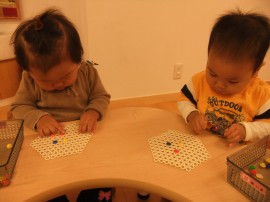

愛情溢れる教育環境の中でしっかりとした態度教育を施している園からは、子供の集中力や自律力が養われ、三学期までかけて実施する学習が一学期で終わった、運動会の練習が短時間で終わるようになった等々、様々な報告が寄せられ、手応えを感じています。

今後も己の使命に邁進して日本の教育を立て直し、それが世界に尊敬される国づくりに通じれば幸いです。≫

教育の一方法

2012/10/24

園舎を改築する前は、毎月、市内在住の、大川ちず子さん・寺坂清子さん・塚本静子さんのお三方が絵手紙を届けて下さっていました。が、工事中は飾るスペースもなかったので、途絶えておりましたが、また本日届けて頂き、めでたく復活しましたので紹介いたします。写真のように、デッキの以上児クラスの前に飾っています。送迎の際に是非ご覧になって下さい。季節感いっぱいの素敵な絵手紙です。子ども達にメッセージを時折入れて下さって、心の絆のようなものができています。

園舎を改築する前は、毎月、市内在住の、大川ちず子さん・寺坂清子さん・塚本静子さんのお三方が絵手紙を届けて下さっていました。が、工事中は飾るスペースもなかったので、途絶えておりましたが、また本日届けて頂き、めでたく復活しましたので紹介いたします。写真のように、デッキの以上児クラスの前に飾っています。送迎の際に是非ご覧になって下さい。季節感いっぱいの素敵な絵手紙です。子ども達にメッセージを時折入れて下さって、心の絆のようなものができています。 早速この写真をはがきにして、お礼状を作ってみました。これは私の処女作です。先日礼状としてこのような写真入り(もっと複雑でしたが)のはがきを頂き、とても感動したので作り方を教えてもらったのです。こんなことは若い方なら誰でもできるのでしょうが、今の私にとっては進歩の作です。

早速この写真をはがきにして、お礼状を作ってみました。これは私の処女作です。先日礼状としてこのような写真入り(もっと複雑でしたが)のはがきを頂き、とても感動したので作り方を教えてもらったのです。こんなことは若い方なら誰でもできるのでしょうが、今の私にとっては進歩の作です。

そして夕方17時からは地球温暖化防止対策活動として、“キャンドルナイトしもつま・やちよ”が青年会議所の人たちを中心に、砂沼広域運動公園で行われました。

そして夕方17時からは地球温暖化防止対策活動として、“キャンドルナイトしもつま・やちよ”が青年会議所の人たちを中心に、砂沼広域運動公園で行われました。