毎日、神社に参拝に行き、ひとりひとり、手を合わせて、お願いごとやいろんなことに感謝することを、小さいながら覚えてきています。今は、神社の境内にたくさんの菊が飾られて、菊まつりが開催されています。「あっあっ」と言いながら、指をさしたり、菊の花のそばに寄っていったりと、きれいな花を見ながらの散歩です。いつもの散歩道が、華やかでした。 ともえ:記

2010/11/17

毎日、神社に参拝に行き、ひとりひとり、手を合わせて、お願いごとやいろんなことに感謝することを、小さいながら覚えてきています。今は、神社の境内にたくさんの菊が飾られて、菊まつりが開催されています。「あっあっ」と言いながら、指をさしたり、菊の花のそばに寄っていったりと、きれいな花を見ながらの散歩です。いつもの散歩道が、華やかでした。 ともえ:記

2010/11/16

下妻で平成2年に、本市出身の作詞家、故・門井八郎氏の提唱により「わらべうた・あそびランド」が発足しました。この会は、市長が名誉会長を務め、会長・副会長その他の委員で編成(約20名)され、会員を募り、その年会費と市の補助金によって運営されています。

その活動は、写真の『くさぶえ』の年2回の発行の他(平成22年9月現在で第37集)、サトイモやとうもろこしの種まき・収穫、芋煮会、春を見つけよう等の催し、又、隔年で“わらべうたあそびランド大会”を実施しています。

本市は、かつて(大正11年頃)学童による童謡作詞運動が行なわれ、郷土の生んだ文芸家、横瀬夜雨、中山省三郎らはもとより、野口雨情、北原白秋など数多くの文学者を深く感動させた時代がありました。それは、「騰波ノ江村若柳小学校」の学童や大宝村(夕やけ社)の子ども達でした。

こういう素地が下妻にはあったので、先人の偉業を踏まえて、幼少年の情操教育を進展させる為に、幼少年のための環境の整備や、豊かな感性を育むための運動が、自然発生的に展開しやすかったのかも知れません。そして会長以下私達スタッフは、郷土を愛し、郷土に貢献できる幼少年の育成を願いつつ、活動を続けているところです。

このような地道な活動が評価され、昨年、茨城各地で繰り広げられた国民文化祭の“口頭詩フェスティバル”が、下妻で開催され成功を収めることが出来たのだと思います。

最後に、『くさぶえ』は下妻市内の保育園・幼稚園の子ども達の“つぶやき”を、母親や保育者が採集したもの及び、小中学生の詩を掲載しています。それとともに、親子で参加したイベントの思い出や、口頭詩を採集しての保護者の想いも毎回掲載しています。

『くさぶえ』は、非売品としておりますが、希望者がある場合には1冊千円でお分けしています。

これからも、たくさん投稿して下さい。

尚、わらべうたあそびランドでは、今月28日(日)に芋煮会が、来年1月22日(土)には千代川公民館にて、大和保育園、下妻保育園、と大宝保育園の年長児で、“大好き茨城”のイベントの前座を務めることになっています。ぼちぼちスタッフの打ち合わせ会が2度ほど行なわれています。

2010/11/16

本日みかん組は、身体測定をしました。毎月一回、やってきているのでスムーズに測ることが、できるようになりました。身長を、測るのも前を向いて胸をはって、じっと測るのも、上手です。先月より、身長も伸び、体重も、増えていると、「わあー大きくなってるよ!」と、いっしよに喜んでいます。

子ども達の成長は、私達にとっても、ご父兄の方にとっても、なにより、うれしいことだとおもいます。これから、ぐんぐん大きくなる子ども達を、見守り応援していきたいとおもいます。 吉田 記

2010/11/15

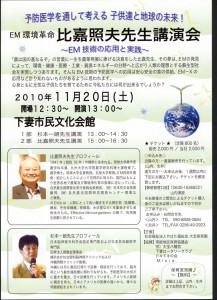

いよいよ、講演会が6日後に近づいてまいりました。地球環境のこと、予防医学のこと・・・を、もっともっと一人ひとりが真剣に考えていかなければならない時期になってきたのだと思います。コマーシャル等に惑わされない、本質を見る目を養っていかなければと思います。有料ではありますが、保育室も設けておりますので(無料)、申込がまだの方は、是非ご検討ください。お家の方どなたでも結構です。特に、当保育園の保護者の方は、この機会にEMについての理解をより一層深めていただけますことを希望しております。予防医学では、医食同源ということから、食べ物の大切さも、杉本先生はたくさんお話くださると思います。

尚、ロビーではEM関連商品の販売もし、EM栽培の野菜や果物等なども出るはずになっています。是非違いを比べてみてください。農薬漬け、添加物だらけの食品は、肝臓で解毒され、すぐには異変は起きませんが、確実に蓄積されてやがて癌などの病気を引き起こすようになるということです。自分達も含めて、子ども達を守るために、地球の環境を守るために、本気で考えてみませんか。

2010/11/15

昔話の『力太郎』のように、「一杯食べれば一杯分、二杯食べれば二杯分力がモリモリわいて・・・」という訳で、た~くさんたくさん食べる我がばなな組には、力自慢が揃っています。

手押し車もお手の物! 相手のお友だちを支えて運ぶのも、上手になりました。

おすもうも、回を重ねるごとに段々上手になってきました。勝ち負けも分かるようになり、負けるととっても悔しそう…。ルールも理解し、線(土俵際)に追い込まれると「負けない~やだ~」と涙を見せながら押し返す子も…。

指先・給食・おやつの時間の前のイスの用意も自分達で。「ヨイショ、ヨイショ」と自分の好きな席までイス運び。本当に助かっています。

ガクンと気温も下がり、着る物選びや体調管理も難しいこの季節。食欲とこの”やる気・元気”で病原菌をやっつけて、毎日元気に登園してほしいと願う担任です。 千里・亜紀子:記

2010/11/12

今日はお弁当デーでしたので、厨房では、おでん、すいとん、焼きそば、お赤飯、大学芋、コーンポタージュ、ぜんざい等を、保護者のお手伝いの方にも午前中入っていただき、準備を進めてきました。園庭には、この他、梅干し、パン、採れたて野菜や卵、韓国料理「柿の木」さんのキムチ、「ダイニング390」さんのカレーとナン、EM酵素玄米おにぎり、EM廃油石鹸等EM関連商品、保護者有志親子のポップコーンが。ホールでは保護者からご協力いただいて集めた日用品や、手作り篠笛、手作り布わらじ、子ども達手作りオーナメント等々・・・。2時半~4時にはほぼ完売するほど盛況でした。最初混雑していて、とても撮影をするどころではなく、これは、終わりの頃の写真です。

それにしても、日没がはやくなっているので、開始時間が2時半という早い時間でしたが、ほぼ全員の方がお迎えにいらしてくださり、子どもとともに、過ごす時間を優先してくださって・・・。本当に心のあたたかい保護者に恵まれて感謝です。お陰さまで、売り上げも92,993円にもなりました。ありがとうございました。子ども達は、お家の方とともに過ごす時間が何よりですね。嬉しいそうな笑顔が印象的でした。売り上げ金は、クリスマス会の観劇等に使わせていただく予定です。

2010/11/12

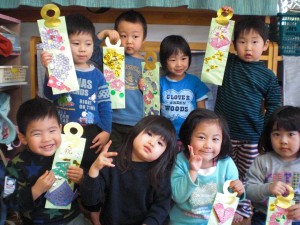

保育園では15日の七五三のお祝いにちなみ、全園児でちとせ飴袋の製作に取り組みました。めろん組も色紙、和紙、シールなどの材料を使って、【みんな違って、みんないい。】を表現しながら、個性豊かな作品が完成しました。ひとりひとりじっくり考えながら、得意な折り紙を折って貼ったり、3歳児はちぎって花の形にしたりと工夫しながら、頑張って作りました。

完成した袋に【祝】の文字を心をこめて入れてやると、お互いの作品を見せ合いながら、喜んでおりました。飴を入れる作業をする私達の周りには次々に子ども達が集まって、「飴は何個入れるの?」、「今日持ち帰り?」とワクワク状態。

昨日は参拝に持って行き、菊の花と一緒に写真を撮りました。本日めでたく持ち帰りますので、褒めてあげて下さいね! ひとみ:記

2010/11/11

去る11月5日~7日まで文化祭会場に展示されていた全園児分の作品を、ご覧になれなかった方の為に、廊下とホールに掲示していま~す。明日いっぱいまでです。

明日はバザーを開催します。種々の品々のご協力及び明日の早いお迎えのご協力、誠にありがとうございます。

2010/11/11

明日(12日)は、保育園のバザーです。そのバザーで、ビーズで作った素敵なオーナメントを売ろうと、皆で、張り切って作りました。子ども達が、心をこめて作ったビーズのオーナメント、おひとついかがですか?当日は、ぜひぜひ、保育園のバザーにいらっしゃいませ~。直美:記

2010/11/10

去る10月23日(土)午前中、当園ホールにて“しんちゃん”ことブックドクター(三重県在住)の絵本ライブは記憶に新しいことですが、とにかく愉しかったですよね。大いに笑いましたね!そこで一番人気がこの本でした。その後、しんちゃんが読んでくれた中で、手持ちのない本を探したのですが、絶版のものが多く、古本でもみつからないので、あきらめかけていたら、亜紀子保育士が、図書館で借りてきてくれたのです。午睡前にまず、いちご組とみかん組に・・。しかしあまり反応なし(ちょっとがっかり、でも回数を重ねるとこの年齢は乗ってきます。)。が、ばなな組以上のホールに行ったら、大騒ぎ!爆笑の渦でした。絵本の後は、お話タイム・・・。「今日のお話は・・・<山登り>と言う前に、“うんちっち”」と思わず言ってみたら、この後笑いが止まらなくなるほど・・・でした。こんなわけで、今日は、家に帰ったら「うんちっち!」なんていう言葉が出てしまいそうですけど、こういうわけなのです。笑って一緒に乗ってあげたら最高!笑うことはいいことです、免疫力も上がります。

そうそう、もう一言・・・。『うんちっち』の最後のことばは、“おならブー”なのです・・・。これもまた口から出てしまうかも・・・。こんな言葉が子どもは大好きなんですよね。でも、一時的なことです、大目に見てあげてください。しかし、食事中に言ってしまったら、たしなめて下さいませ。