毎週火曜日に当園で無農薬野菜販売の実施をしているパチャママ農園さんには、いろんな国の人達が住込みで農業ボランティアをしています。数か月前にもチェコの方に母国の紹介をしてもらいましたが、今日は、カナダ人とフランス人が子ども達に話をしてくれました。日本語が堪能なので、子ども達が興味を持つような、食べ物や動物、アニメなども紹介してくれて、楽しい時間を過ごしました。フランス人のシャーロットさんは、空手も披露してくれました。

毎週火曜日に当園で無農薬野菜販売の実施をしているパチャママ農園さんには、いろんな国の人達が住込みで農業ボランティアをしています。数か月前にもチェコの方に母国の紹介をしてもらいましたが、今日は、カナダ人とフランス人が子ども達に話をしてくれました。日本語が堪能なので、子ども達が興味を持つような、食べ物や動物、アニメなども紹介してくれて、楽しい時間を過ごしました。フランス人のシャーロットさんは、空手も披露してくれました。

異文化交流

2016/02/05

2016/02/05

毎週火曜日に当園で無農薬野菜販売の実施をしているパチャママ農園さんには、いろんな国の人達が住込みで農業ボランティアをしています。数か月前にもチェコの方に母国の紹介をしてもらいましたが、今日は、カナダ人とフランス人が子ども達に話をしてくれました。日本語が堪能なので、子ども達が興味を持つような、食べ物や動物、アニメなども紹介してくれて、楽しい時間を過ごしました。フランス人のシャーロットさんは、空手も披露してくれました。

毎週火曜日に当園で無農薬野菜販売の実施をしているパチャママ農園さんには、いろんな国の人達が住込みで農業ボランティアをしています。数か月前にもチェコの方に母国の紹介をしてもらいましたが、今日は、カナダ人とフランス人が子ども達に話をしてくれました。日本語が堪能なので、子ども達が興味を持つような、食べ物や動物、アニメなども紹介してくれて、楽しい時間を過ごしました。フランス人のシャーロットさんは、空手も披露してくれました。

2016/02/04

昨日の園内豆まきでは、鬼の登場に泣き叫ぶ子ども達の声が響き渡っていましたが、八幡宮の豆まきでは、鬼がいないどころか、お菓子やお餅が撒かれたこともあって、大泣きの後の大喜びの子ども達でした。夜の部の様子と、昼の部の子ども達の様子を、見学に来ていた写真愛好家の方が届けて下さったので、紹介します。このご夫妻は折に触れて撮った写真を届けて下さる方です。本当に感謝です。

昨日の園内豆まきでは、鬼の登場に泣き叫ぶ子ども達の声が響き渡っていましたが、八幡宮の豆まきでは、鬼がいないどころか、お菓子やお餅が撒かれたこともあって、大泣きの後の大喜びの子ども達でした。夜の部の様子と、昼の部の子ども達の様子を、見学に来ていた写真愛好家の方が届けて下さったので、紹介します。このご夫妻は折に触れて撮った写真を届けて下さる方です。本当に感謝です。

子ども達は、鬼の登場によって大泣きでしたが、子どもにとって怖れるものというのはあった方がいいように思います。昔は地震・雷・火事・おやじが4大怖いものでしたが、今は“怖いおやじ”は存在するでしょうか?世のお父さん方、もう少し威厳を持っても良いのでは・・・?

2016/02/03

日本の統治下で、日本人として育った台湾人の楊 素秋氏。

台湾がかつて日本の植民地であったことも忘れられつつある昨今。

台湾においてどのような教育を日本が行っていたかを知ることで、凛とした日本人の姿が浮かび上がってくるかもしれません。統治下といえども、きちんとした人間教育を施したところに日本人の素晴らしさがあると思います。その 楊 素秋氏の記事(教育編)があったので 以下に紹介します。

《私は修身の時間がとても好きでした。

一週間に一回の授業でしたけど、先生が本を読んでくれたり、紙芝居を見せてくれたりして、

偉人伝に基づく訓話をたくさんしてもらいました。

例えば、楠木正成、二宮金次郎、宮本武蔵、吉田松陰、明治天皇、野口英世、乃木希典と、挙げればきりがないくらい。

これらの人物が艱難辛苦を乗り越えて立派な人になったという話を聞くたびに、感動してファイトが湧いてきました。

それからよく覚えているのが、ある時担任の先生が黒板いっぱいに大きな字で「公」と書いて、そのすぐそばに「私」

という字を小さく書かれたんです。

何を説明しようとしたのか、お分かりになりますか?

──「私」というのをなるべく小さくして、「公」のために生きなさいということでしょうか。

そうです。これがすなわち修身であると。私事は小さくするのが国民の誉れであり、それが国家と国民のあるべき精神だ

と教えていただいたんですよ。

それからもう一つ挙げるとすれば「教育勅語」ですね。

この中には「人間とは何ぞや」「人間の果たすべき責任とは何であるか」についての教えが説かれているでしょう。

人間の道理と学ぶべきことをこれほどまでに凝縮したものを、後にも先にも私は見たことがありません。》

2016/02/02

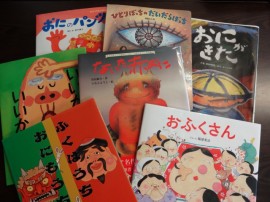

節分は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことで、江戸時代以降は特に立春の前日を指すようになったようです。 季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると言われていて、それを追い払うため,鬼の嫌いな豆をまく行事が各地で行われています。当園でも明日の午後は、まずは園庭で、その後は大宝八幡宮の年男の豆まきを見学します。園庭では、迫力ある?鬼が登場するので、小さい子たちは大泣きしてしまいますが、これも伝統行事なので実施しないわけにもいかず・・・。又、毎年この時期は、鬼が出てくる絵本を、午睡前の読み聞かせタイムに年齢に合わせて使っています。時期を関係なく読んでいるものもありますが、この時期ならではの絵本もあり、これは時期を逃さないようにして数日にわたって読んでいます。ちなみに『おふくさん』は、つい先日本屋さんで見つけたんですが、なんと知人の保育園園長さん(三重県)の妹さんの描いたものでした。子ども達に“大うけ”でした!

節分は、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことで、江戸時代以降は特に立春の前日を指すようになったようです。 季節の変わり目には邪気(鬼)が生じると言われていて、それを追い払うため,鬼の嫌いな豆をまく行事が各地で行われています。当園でも明日の午後は、まずは園庭で、その後は大宝八幡宮の年男の豆まきを見学します。園庭では、迫力ある?鬼が登場するので、小さい子たちは大泣きしてしまいますが、これも伝統行事なので実施しないわけにもいかず・・・。又、毎年この時期は、鬼が出てくる絵本を、午睡前の読み聞かせタイムに年齢に合わせて使っています。時期を関係なく読んでいるものもありますが、この時期ならではの絵本もあり、これは時期を逃さないようにして数日にわたって読んでいます。ちなみに『おふくさん』は、つい先日本屋さんで見つけたんですが、なんと知人の保育園園長さん(三重県)の妹さんの描いたものでした。子ども達に“大うけ”でした!

2016/02/01

『子どもたちが身を乗り出して聞く道徳の話』は、平光雄氏が32年に及ぶ教育実践の中から、

特に子どもたちの心に響いたエッセンスを抽出して紹介されていて、とても参考になります。

先日31(日)テレビ静岡の人気講演番組『テレビ寺子屋』に出演されたそうです。見逃してしまいましたが、以下に著書の一部を紹介します。

……………………………………

「自分で線を引け」

……………………………………

《何回叱られても、人に迷惑ばかりかけてしまう子がいるよね。

叱られないときちんとやれない子もいる。そういう子に足らないのは、これです。

「 ────────── 」

そういう子は「自分で線を引く」ということができないんだ。

この辺まではいい。ここからはアウトというのが自分で線引きができない。

だからいつも誰かほかの人に引いてもらってガツンと言われなきゃはみ出てしまう。

世の中に、線は引かれていないけど、いろんなことに出てはいけない線はあるよね。

たとえば、

「授業中に変な音を立てる」「地下鉄で暴れる」「レストランで騒ぐ」……などなど、

全部「一線」を越えているよね。

しかし、これも自分で線が引けない人がいるということなんだ。

小さい子は仕方ない。

そこで叱られてだんだん自分で、こういうときはこの辺が線なんだなと学んでいる最中だから。

でも、高学年になってもそれじゃ、幼児と変わらないってことだよね。

自分の言動については、「自分で線を引ける」のが高学年です。

そして、それが「自律」ということです。

この話をした後は、折に触れ、

子どもの言動に対し、「今のは線ギリギリだぞ」とか「おい、今のは線越えてないか?」

というだけで「自律」への意識を強化していけるとともに、言動の「線」について、

集団でのコンセンサスを図っていくことも可能となる。

もちろん家庭でも同様であろう。》