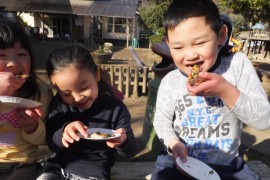

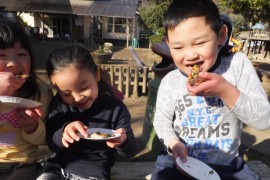

今日は午後の外遊びの時間に、久々にピザを焼きました。何より子ども達の笑顔が嬉しかったです!この香ばしい匂いにつられたのか、千客万来で、お客さんにも食べてもらいました。ほんの少しずつでしたけど、たまにはいいよね!来月も楽しみにしていてね!

今日は午後の外遊びの時間に、久々にピザを焼きました。何より子ども達の笑顔が嬉しかったです!この香ばしい匂いにつられたのか、千客万来で、お客さんにも食べてもらいました。ほんの少しずつでしたけど、たまにはいいよね!来月も楽しみにしていてね!

久しぶりの外でのお楽しみ・・・

2016/01/27

2016/01/27

今日は午後の外遊びの時間に、久々にピザを焼きました。何より子ども達の笑顔が嬉しかったです!この香ばしい匂いにつられたのか、千客万来で、お客さんにも食べてもらいました。ほんの少しずつでしたけど、たまにはいいよね!来月も楽しみにしていてね!

今日は午後の外遊びの時間に、久々にピザを焼きました。何より子ども達の笑顔が嬉しかったです!この香ばしい匂いにつられたのか、千客万来で、お客さんにも食べてもらいました。ほんの少しずつでしたけど、たまにはいいよね!来月も楽しみにしていてね!

2016/01/27

園外に出る時には子どもたちが必ずつないでいた黄色の誘導ロープを先週卒業しました(^◇^)

お友だちと手をつないで歩いた初日は神社への参拝まで…。まだ雪の残る道をこんなに上手に歩いています。

担任は前後左右につき 時には、子どもたちに危険がない様声をかけたり励ましたりと見守り隊になっています。そして2日目は大宝駅まで挑戦しました。参拝を済ませた後、神社の参道を歩く子供たちの心は弾んで笑顔いっぱいでした。

大宝駅に到着すると、電車が来るまでの時間待合室でちょっと一息。

大好きな電車との御対面では身を乗り出して見ていました。

もちろん帰りもお友だちと手をつないで上手に歩いて来られましたよ!気分はお兄さんお姉さんのばなな組の子どもたちです☆

2歳児担任 角野:記

2016/01/26

教師が学び合う「ふくの会」を地元山口県で30年以上にわたり続けてこられたという小学校教師・福山憲市氏。

そのまなざしの先には、常にワクワクしながら授業を受ける子供たちがいたといいます。

そんな福山氏にとっての理想の教師像とは──。

この話は、教師の世界だけにでなく、どの世界でも通ずるかもしれません。

福山憲市氏(下関市立勝山小学校)と、占部賢志氏(中村学園大学教授)の対談を以下紹介します。

【占部】ところできょうの対談では「一生一事一貫」というテーマをいただいていますが、福山先生は

この言葉をどう受け止められましたか。

【福山】私はこの言葉を目にした時、「鉛筆型人間」という言葉がすぐに頭に浮かびました。

鉛筆の真ん中に真っ直ぐの芯があるように、教師も真っ直ぐの芯を持つべきだと思います。

もっとも小学校の教師については、特にいろんな芯の硬さを持たなければいけないと思うんです。

私は以前特別支援学級を受け持ったこともあるのですが、そういったクラスの子供たちに

通常学級の子供たちと同じように接することはできませんよね。

ですから教師としていかなる場合も芯はぶれさせないけども、芯の硬さはある子にはHB、

ある子にはFという具合に変えてよいのではないかと思っています。

それと鉛筆の芯の周りには木を使っていますよね。

だから「気をつかって」常にアンテナを張り巡らせる、そういう人間でないといけません。

【占部】それは面白い考えですね。

【福山】さらに鉛筆というのは削っていくものなので、教師も身を削りながら芯を貫いていくと。

それを最低10年やると、自分の思いがきちんとした形として見えてきます。

でも肉にも熟成期があるように、自分を熟させるためには20年やる。

さらに芸の世界に守破離という教えがあるように、人とは一味違うものを出していくには30年やる必要があるのではない かと。

これまで「ふくの会」を一貫して30年以上やってきたこともあって、

「一生一事一貫」という言葉を見た時に、それは「鉛筆型人間を目指そう」ということと同じだなと思いましたね。以下略

2016/01/26

も~う、いくつ寝ると鬼がくる~♪

とっても楽しみな!?豆まき集会(節分)に向け、鬼のお面の製作真っ最中(^O^)

ぶどう組のお面は、工作用紙で作ったバンダナ風のお面です。

好きな色を選び、まずは折り紙で目や鼻、強そうなキバなどの顔のパーツを作ります。

ハサミ使いも慣れたもので、細かく切ったりギザギザに切ったりといろんな技が見られるようになりました。

ちぎって貼ったところも味があり、『どんな鬼さんにしようかな?』とにらめっこしながら作っていましたよ!

ツノは1本・2本、どっちがいいか自分で決めます(^^)

2本にしたい時は画用紙を折って、重ねて切ると・・・あら不思議!ツノが2つできあがり!!

年少児はツノの線をあらかじめ描いておき、その線にそって切る技を。

年中・年長児は、自分たちでツノの形を決めてそれぞれの発想で作る技を・・・。

「いちごの形のツノにしたんだよ♪」という可愛らしく仕上げた年長さんもいました(*^_^*)

明日はここに髪の毛を付けていよいよ完成です!

完成するということは・・・。仲間が増えたのかと喜んだ赤鬼や青鬼が、保育園に遊びにくるかも・・・!?

ワクワクドキドキしながら、季節の行事を楽しんでいる子ども達でした☆

異年齢クラス(ぶどう) 竹澤:記

2016/01/25

今日はお年寄りのホーム、“ラ・ポール下妻”の誕生会に招かれて、年長女児の五行の舞を披露してきました。始まるとすぐ手拍子をする人、涙を流す人、笑顔になる人・・・。終わるやいなやアンコールの声が・・・。2回目が終わった後、お年寄りの一人一人に子ども達が「ありがとう」と握手をして回ると、また涙・・・。子ども達の力は本当にすごい!無表情の御老人をも笑顔にしてしまうんですから・・・。みんなに「可愛い」「可愛い」と言ってもらえて、たくさん誉めてもらっていい気持ちで帰園しました。寒い日でしたが、心はとてもあったかくなりました。

今日はお年寄りのホーム、“ラ・ポール下妻”の誕生会に招かれて、年長女児の五行の舞を披露してきました。始まるとすぐ手拍子をする人、涙を流す人、笑顔になる人・・・。終わるやいなやアンコールの声が・・・。2回目が終わった後、お年寄りの一人一人に子ども達が「ありがとう」と握手をして回ると、また涙・・・。子ども達の力は本当にすごい!無表情の御老人をも笑顔にしてしまうんですから・・・。みんなに「可愛い」「可愛い」と言ってもらえて、たくさん誉めてもらっていい気持ちで帰園しました。寒い日でしたが、心はとてもあったかくなりました。

2016/01/25

2016/01/22

詩をつくり続けることと、自らをつくりあげること。

この二つを生涯貫かれた詩人・坂村真民氏。

その弛まぬ努力によって、多くの人の心に火を灯す詩を世に遺してくれました。

詩作を支えた真民さんの日常生活をご息女さん(西澤真美子氏)が話した記事を紹介します。

《詩一筋の生活というのは、言ってみれば一日の生活すべてが詩に向かっていたということです。

それも父は何事においても徹底していました。

「自分は天才ではないのだから、少しでも長く生きて、少しでも多くの詩を書く」

と口にしていた父は、食べる物にしても美味しい物ではなく、体によい物を食べていたのです。

本当にすべてが詩に向かっていた姿からは、耳を澄ませば「コツコツ」という

音が聞こえてくるのではないかと思ったくらいでした。

ただ詩を書く。

コツコツと。

おそらくある一定の期間だけでよいというのであれば、こうした生活を続けられる人もいるかもしれませんが、

これを一生続けるというのは本当に難しいことだと思います。

父には土曜日も日曜日もありませんでした。

お正月はと言うと、一年の始めだからともっともっと精進しようとするほどの凄まじさがありました。

ただ、その厳しさを家族に求めることはありませんでした。

父は自分のことはすべて自分でするという生き方を貫きとおした人でもあったのです。》

2016/01/22

年末に漬けた「たくあん」・・・そして、去年の年長さんが一年前につくった「みそ」を出してみました。19日のおやつと、お味見タイムは「味噌おにぎり」と「たくあん」で、味わい深いものとなりました。たくあんは、果物の皮や昆布の香りや味が加わり甘味もでて、おいしい仕上がりで一安心です。味噌もよく熟成され、おいしい出来!!おむかえの際、兄弟の一年生には食べてもらえましたが、このブログをみて下さっている他の卒園の一年生!ぜひお味見を!

そして、昨日は年長さんと「切り干し大根」づくりをしました。太めの拍子切りですが乾くとちょうどよくなります。支える手は、「親指を中に入れて、にゃんこの手」にし、「かたいね~」と言いながら切っていました。待っている間には「朝ごはんのお絵描き」をし、食べ物の仲間をシールで色分けし、どんな仲間の食べ物だったかを考えたりと、ワイワイながらも楽しい時間を過ごせたようです。これから「大根」が乾いていく様子、匂いもでてくるなど・・・いろいろな気づきがうまれることでしょうね!

栄養士 箱守 美智子

2016/01/21

今日はお弁当デーでした。忙しい中にも、和食の手作り弁当も結構多いのは頑張っているなあと嬉しいです。が、レンジでチンのおかずが並んだお弁当も目立ってきているように思います。お弁当は、愛情そのものであり生命を頂くものです。月に1回ですので、どうか1品でも多く、手作り品が加わりますことを願います。

古来食べることに最も粛然と対してきたお寺の食事の記事《五つの教え》があったので、紹介します。臨済宗の大本山円覚寺の管長・横田南嶺老師の解釈です。(本文は難解なので割愛)

①この食事がどうしてできたか、どのような手間がかかっているか、どうしてここに運ばれてきたかを考え、感謝を致します。

②自分の行いがこの食をいただくに価するものであるかどうか反省していただきます。

③心を正しく保ち、貪りなどの誤った行いを避けるためにいただくことを誓います。

④この食事は良薬であり、身体を養い健康を保つためにいただきます。

⑤私は自らの道を成し遂げるためにこの食をいただきます。

2016/01/21

今週は、真っ白い雪の中での登園となりましたね。大人にとってはこまった雪、でも子ども達にとっては初めての経験。

空から降ってくる白い雪に興味津々!ずっと窓にへばりついて・・・じーっと眺めてはなんだか不思議な表情。

なかなか窓から離れない子もいました。

そして次の日、すくすくガーデンには、真っ白サラサラの雪がたくさん積もっていたので、初!雪遊びをしました。

そして、私たちが想像していた通りのリアクションをしてくれた子ども達(笑) 白くてつめた~い、不思議な感触に・・・

大泣きする子ども達。でも慣れるのもとても早く、気が付くと手で触ってみたり、投げてみたり、雪だるまを作ってみたり・・・

冬ならではの経験ができ、楽しむことができました。