ドイツの冬は寒く、日本を発つ一週間ほど前、ドイツ在住の叔母から、ブーツやマフラー・手袋をしている人を見かけるようになった・・とメールで入ってきたので、防寒対策を考えセーターの他にホッカイロまで用意していったのですが、滞在している間なんと穏やかな陽気で、ホッカイロは1つも使わずに済みました。4日目午前中に見学を予定していた園が、感染症が流行り、見学中止となってしまったのです。が、その代わりに園舎を持たない“森の幼稚園“を見学することができました。私にとっては、ドイツの森の幼稚園は以前から興味があったので、とてもラッキーでした。 日本でも森の活動は最近各地の幼稚園や保育園で試みが見られますが、今回見学した森の幼稚園は、れっきとした「森の幼稚園ホーエンキルヘン」でした。園舎を持たないと言っても、トレーラーハウスのような小屋があり、狭いながらにも、テーブルと椅子が置かれ、教材は豊富に揃っていました。これでも認可されているということなので、教材の豊かさな理由はうなずけます。ここには3歳から6歳までの15名が在籍していて、保育士が3名でした。 子ども達は8時に登園し、自由遊び後、9時45分にお集まりをし、その日の保育の紹介をします。10時から15分程度身体をほぐし、20分程度の特別プログラム、その後自由遊び、13時から昼食だそうです。お迎えは12時半ごろから始まり、14時には全員降園ということです。

ドイツの冬は寒く、日本を発つ一週間ほど前、ドイツ在住の叔母から、ブーツやマフラー・手袋をしている人を見かけるようになった・・とメールで入ってきたので、防寒対策を考えセーターの他にホッカイロまで用意していったのですが、滞在している間なんと穏やかな陽気で、ホッカイロは1つも使わずに済みました。4日目午前中に見学を予定していた園が、感染症が流行り、見学中止となってしまったのです。が、その代わりに園舎を持たない“森の幼稚園“を見学することができました。私にとっては、ドイツの森の幼稚園は以前から興味があったので、とてもラッキーでした。 日本でも森の活動は最近各地の幼稚園や保育園で試みが見られますが、今回見学した森の幼稚園は、れっきとした「森の幼稚園ホーエンキルヘン」でした。園舎を持たないと言っても、トレーラーハウスのような小屋があり、狭いながらにも、テーブルと椅子が置かれ、教材は豊富に揃っていました。これでも認可されているということなので、教材の豊かさな理由はうなずけます。ここには3歳から6歳までの15名が在籍していて、保育士が3名でした。 子ども達は8時に登園し、自由遊び後、9時45分にお集まりをし、その日の保育の紹介をします。10時から15分程度身体をほぐし、20分程度の特別プログラム、その後自由遊び、13時から昼食だそうです。お迎えは12時半ごろから始まり、14時には全員降園ということです。

私が見学した特別プログラムは「数」でした。年少・年中・年長に分かれ、先生はそれぞれ一人ずつついて、それぞれの場所に分かれます。私は年中児の後についていきました。年中児は3名でした。

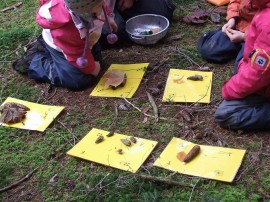

まず落ちている松ぼっくりを集めます(集合の概念)。次に先生は、鳥の絵が描いてあるカードを出しました。その鳥は大きく口を開けています。ナントくちばしは不等号になっていたのです。これには驚きました。(写真下)

次に先生は、隅に数字とドットが書いてある黄色いパウチした紙を出し、その紙に書いてある数字の数だけ松ぼっくりを置いてみようと話します。また先生が持ってきたザルの中には何種類もの木の葉が入っていて、一つずつこれは何枚葉っぱがあるかと聞きます。その葉っぱを黄色い紙の数字の上に置かせます。数字とドットと、具体物の3者関係を理解させていました。数は1から5までで、年中児に理解できるような「数」の体験でした。時間は20分程度でした。他の場所での年少児・年長児も、それぞれの発達に合った学習がされていたようでした。

次に先生は、隅に数字とドットが書いてある黄色いパウチした紙を出し、その紙に書いてある数字の数だけ松ぼっくりを置いてみようと話します。また先生が持ってきたザルの中には何種類もの木の葉が入っていて、一つずつこれは何枚葉っぱがあるかと聞きます。その葉っぱを黄色い紙の数字の上に置かせます。数字とドットと、具体物の3者関係を理解させていました。数は1から5までで、年中児に理解できるような「数」の体験でした。時間は20分程度でした。他の場所での年少児・年長児も、それぞれの発達に合った学習がされていたようでした。

森の幼稚園は、ただ自然に触れ身体を使って遊ぶだけではなく、このようなプログラムが展開されてとても新鮮で感動しました。

白菜の塩コンブの即席漬けと、カルシウム麦茶で・・・

白菜の塩コンブの即席漬けと、カルシウム麦茶で・・・

ドイツでは、0歳~3歳児のキンダークリッペと3歳~6歳のキンダーガーデン、0歳~6歳のコープがあり、一元化をはかるために、保育内容を示している“陶冶(とうや)プログラム”(バイエルン)を共に使うということを決めたのだそうです。陶冶とは一口に言って人間形成を目指すもので、7割は現代における子どもの環境・時代背景、このような時代に求められる子どもの力が分析されているそうです。後半の3割で具体的な保育内容が示され、自園で取り入れたいものを抽出するものだそうです。例えば、科学を重視する保育をしたいと言って手を挙げれば、市当局がそれを支援してくれるのだそうです。それで、“学びの部屋”というものがどの園でも見られました。

ドイツでは、0歳~3歳児のキンダークリッペと3歳~6歳のキンダーガーデン、0歳~6歳のコープがあり、一元化をはかるために、保育内容を示している“陶冶(とうや)プログラム”(バイエルン)を共に使うということを決めたのだそうです。陶冶とは一口に言って人間形成を目指すもので、7割は現代における子どもの環境・時代背景、このような時代に求められる子どもの力が分析されているそうです。後半の3割で具体的な保育内容が示され、自園で取り入れたいものを抽出するものだそうです。例えば、科学を重視する保育をしたいと言って手を挙げれば、市当局がそれを支援してくれるのだそうです。それで、“学びの部屋”というものがどの園でも見られました。

きんぎょ体操

きんぎょ体操 カメ

カメ

ブリッジ

ブリッジ