“大人の顔色をうかがう子ども“、というと、なんかあまり良い感じを受けないように思いますか?脳科学者の茂木健一郎さんの『化粧する脳』には、顔から表情を読み取る能力は、人間の知性を象徴する能力である、と書いてあるのです。自閉症の研究をしていたサイモン・バロン・コーエン氏らは、『心の理論』で、“自閉症の人々は、他者の心が読み取りにくいためにコミュニケーションが苦手だ”と言っていると言います。

他者の心を読むというのはどういうことか、というような研究が進んでいく中で、「顔の問題」がますますクローズアップされ、顔の動きからなんらかの感情や心の動きを推察しているのではないか、と言うことがわかってきたそうです。

「顔色をうかがう」という言葉通り、私達は普段、相手の機嫌が悪いかなど、相手の顔を見ながら判断しています。ちょっとした表情の動きで、ああ大丈夫だ、とホッとしたり、言わなければ良かったと後悔したりします。ですから顔を読むことが出来ないと大変なことになります。

これまでの様々な研究から、人間には、他者の顔を見ることで、その内面を類推する能力があることが明らかになってきたと言います。

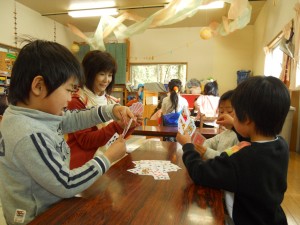

このようなことから考えると、子ども達はもっと人の顔色をうかがうようなことをしていってもいいかもしれませんね。

明日は発表会です。演技の上手下手を、他の子ども達と比べるのではなく、子ども達の顔の表情を見ていただければと思います。